大脑深处的播放键

2020年对于全球人民而言,无疑是挑战的一年,对于疫情的恐惧、对于停摆的无奈、对于收入减少的担忧,负面的情绪不断地袭扰人心。而这之中,也有不少人站了出来,专注于教育、医疗、公共卫生领域慈善的比尔·盖茨无疑就是其中之一。

疫情在中国爆发伊始,盖茨基金会就立刻投入资金到相关领域,随后更是不停追加,全情投入到抗击疫情的战斗中,树立起积极正面的领袖作用。

但渐渐地,网络舆论对于盖茨的负面评价,日渐增多,社交网络更是一度发起Say No to Bill Gates的活动,人们翻出2015年比尔·盖茨在TED关于疫情爆发的演讲来,认为疫情就是盖茨创造,更不乏他妄图通过疫苗给所有人都安装上芯片的理论。

令人惊讶的是,这并不是个别人的阴谋论,活动浩浩荡荡,支持者大多成长于互联网时代,很容易能获得疫情的客观消息。有人将这个现象归结于美国社会的两极分化、民智愚化,或是大选年背后掺杂着的政治势力影响等等。

但其实,这类现象自古就屡见不鲜,在不同年代、地域、文化中都会发生。

美国心理学家罗伯特·西奥迪尼在其著作《影响力》中,就对此有深入阐述:

美国不少小镇的天气预报员,因为坏天气,或多或少都遭受过本地居民的恶语相向,甚至人身攻击;古波斯帝国信使传递军事信息更悲惨,如果是捷报,好酒好肉招待,如果失利了,会被立刻处死。

变幻莫测的天气,军事战役的胜利与否,都不是预报员或信使臣能决定的,他们仅是传递信息的,但人们依旧把坏消息归结于他们。西奥迪尼称之为“负面关联”。

回看抵制比尔·盖茨的活动,正因为比尔盖茨积极地发声,投身于抗击疫情第一线,某种程度上使得其与负面的疫情关联到了一起,部分民众因为疫情所导致的负面情绪,立刻找到一个宣泄口,喷涌而出。

对于《影响力》而言,以上只是其精彩论述的冰山一隅,西奥迪尼教授致力于说服与顺从行为的研究,他认为生物在进化的过程中,面对纷繁复杂的世界和信息,会演化出一套固定化的行为模式,看到单一信息,就会触发某项行为。

就像有一份事先录制好的磁带,内置于我们的大脑深处,面对类似的情况,我们只要按下播放键即可。

查理·芒格在阅读完《影响力》后说:“我立刻给我的每个孩子寄了一本西奥迪尼的著作。我还送给西奥迪尼一股伯克希尔的A级股票,感谢他为我和公众作出的贡献。”

以下是我阅读此书后觉得精彩的部分,对我有很大的启发,也拿来分享探讨。

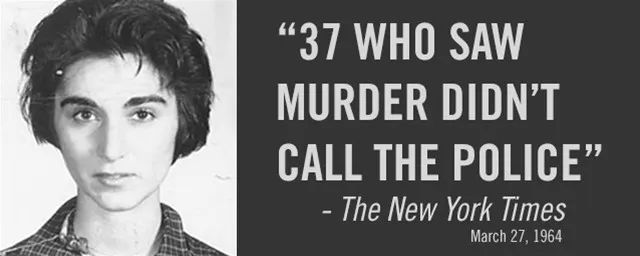

1964年3月,纽约皇后区,一位20多岁的女性凯瑟琳·吉诺维斯遇害,而她的遇害并不是无声无息,一下子就死掉的。

她遭受的攻击持续了很长时间,弄出了很大的声响,而这一切就发生在大街上。袭击者追上她,攻击了她三次,她大喊救命,过了整整35分钟,袭击者的刀子才终于夺走了她的性命。

令人难以置信的是,37名邻居从公寓的窗户里眼睁睁地看着,其中有两次,他们的声音和突然亮起的灯光甚至都中断了凶手的攻击,把他吓跑了。

但自始至终,没有一个人愿意动动手指、打电话报警,直到吉诺维斯死后,才有一个人报了警。

而两位美国心理学家比布·拉坦纳和约翰·达利对这件事产生了职业上的兴趣。他们提出了一种与主流论调相反,看起来最让人难以置信的解释:目击者都没报警,恰恰是因为当时有很多(37个)人在场。

暨现场有大量旁观者在场时,旁观者对紧急情况伸出援手的可能性最低。

因为,周围有其他可以帮忙的人,单个人要承担的责任就减少了。而更为重要的是,人是社会动物,会主动寻找“社会认同”,看看别人是怎么做的,这是无意识、条件发射般的大脑行为机制。

尤其在面对不确定情况,我们就会自然地根据周围其他人的行动来判断,判断这件事到底是否紧急。

但人们也很容易忘记,周围的人也同样在寻找社会证据。人们喜欢显出镇定自若的样子,暗中看着别人,不动声色地寻找证据。但是在在每个人眼中,其他人也都是从容不迫。

于是,每个人都得出判断:既然没人在乎,那就应该没什么问题。

这种在面对不确定时,寻找社会的认同达到了共振,进而导致没有人伸出援手,被称为“多元无知效应”。

两位教授后续做了一系列的实验,都明确地支持着上述结论,单个旁观者比一群旁观者更有可能帮助受害者。

吉诺维斯案件,也只是当时美国众多“城市冷漠”事件中的一起典型,多元无知效应更容易发生于城市,因为混乱,嘈杂、人口稠密、相识度低等典型的城市特征,都是符合研究所得出的降低旁观者出手相救的重要因素。

考虑到20世纪50、60年代,二战后的美国正处于城市化加速的过程中,也就不难理解了。

同样,2000年后的中国,处于城市化进程中,类似的社会事件也不断出现,如2011年,佛山的2岁女童小悦悦被车子撞倒碾压后,18名路人路过却无人出手相助。媒体舆论也不断地高呼社会的冷漠、道德的沦丧、人性的劣根。

但有时,旁观者没能帮忙,不是因为他们无情,和国家、民族、人种、文化背景都没有什么关系,只是因为他们不确定。

当然,对于道德的追求,是我们始终不渝所要倡导并追寻的。但如果遇到类似的“社会冷漠”情况,西奥迪尼也给出了他的答案:

减少不确定性,让周围人注意到你的情况,并让他意识到责任。

他自己曾发生一场严重的车祸,起初,路过的司机虽然都目瞪口呆,但都没有停下帮忙,就想到了多元无知效应的理论。于是,果断径直指向一辆汽车,寻求司机帮助。这位司机站出来帮忙后,社会认同理论也反向发挥起作用:越来越多的司机停车来帮忙了。

02 好人为什么会作恶

1963年,耶鲁大学教授米尔格拉姆教授招募人员进行“记忆研究”。

实验由三个人组成,研究员是工作人员,2位志愿者一个人扮演“老师”,一个人扮演“学生”,由抽签决定。“学生”会绑在电椅上,进行记忆方面的测试,如果记忆内容发生错误,“老师”按下电钮进行惩罚,每答错一次,增加15伏。

随着电击强度的提升,“学生”都会强烈哀求实验停止,叫声越来越凄惨,恐怖。

但是,66%的“老师”没有理会“学生”的痛苦,而是把整整30档强度的电闸全部按了个遍(450伏),直到研究员结束实验为止。

看到这里,很多人会纳闷,450伏的电压,早已超过人能承受的范围内了(我们插座的电压是220伏),会致人死亡。

但其实,上述只是实验的表象,实验本质只有一名受试者——老师。学生也是研究人员假扮的,没有实质的电击发生,惨叫声是演出来的,实验真正的目的是想弄明白:

为什么纳粹统治期间,德国公民竟然会参与到上百万无辜者的集中营大屠杀去。

这里值得说明的是,在实验之前,米尔格拉姆已经对受试人员进行过人格测试,确保他们都精神正常。同时,实验考虑到了不同性别、年龄、职业、教育程度的影响,甚至在世界各地不同国家进行过测试,实验结果没有任何的差异。

这些不顾电椅上惨叫、哀求的人,把30个电档全部按完的人,是和你我一样的普通人。

震惊的结果随之而来的就是这样一个疑问:究竟是什么让我们做出这样的事情来?

其实,有很多“老师”在实验过程中的内心非常痛苦,有人面色惨白,不停地冒汗,但是依旧继续进行实验,而唯一的原因就是穿着白大褂的研究员告诉他们继续进行。

米尔格拉姆得出了他的结论:受试者没法公然违抗自己的上级——穿白大褂的研究员。在权威的命令下,即使成年人也愿意几乎干任何事。

他为了验证他的结论,把实验做了调整:安排了两个研究员发出冲突的指令,“老师”在这种情况下,不知道如何处置时,本能地遵循他的内心,放弃了电击;或者让研究员坐在电椅上哀求停止,无一例外,“老师们”都直接停止了电击。

这个心理学历史上经典的实验称之为“米尔格拉姆实验”。它清楚地告诉我们:一个普通人、一个好人,在权威的高压下,也是会作恶的。

虽然纳粹统治时期的德国是一个极端的典型。但它和多元无知效应一样,和国家、民族、人种、文化背景其实并无关系。这就是为什么德国的普通民众也被认为是纳粹的受害者。

而矛盾的一点是,现代社会的正是因为多层次权威体制赋予社会巨大的优势,遵循医生、老师、律师等不同领域的权威,总体而言对我们都是有好处的,军队这样的组织,服从上级更是第一要求。

但服从并不意味着盲目,“盲目服从”这种机械的做法,也会有许多负面作用,西奥迪尼教授给出了他的应对之道,在面对权威时,我们需要了解:这位权威的资格是否真实有效?以及这个资格是否和眼前的主题相关?

比如一个假扮医生推荐牙膏广告的人,就不值得可信;或是一个医生乱穿马路,你并不能因为他是医生就进行效仿。

上述可能只是生活领域中的一些方法,我觉得启发更大的一点是,即便是在你的专业领域内,盲目权威服从,也容易造成巨大的灾难。

20世纪90年代的韩国民航公司,是一个典型的例子,彼时的韩国航空公司,空难发生的概率远高于世界平均水平。在研究分析后,发觉这和飞机质量,天气因素,塔台的指挥都没有主要的关联,而是源于韩国的驾驶舱文化。

韩国严格的等级制度及权威文化,要求副机长无条件遵循机长的命令,因此,一旦机长有人为的判断失误时,副机长也无法纠正,配备副机长的重要保险意义就失去了。

因而,一方面,设立平衡权威的系统或机制,可以避免盲目服从权威的现象(韩国航空公司历经多场空难后,也痛定思痛进行改革)。

另一方面,对于我们自身而言,让我自己的大脑转动起来,不断地思考,追求客观的事实,以及多领域不同学科的常识(如人体承受电压的最高限度),也有助于我们在一定程度上能够避免这种情况的发生。

03 体育宗教

第二次世界大战结束后,一名老兵退伍回到巴尔干的家乡,没过多久就不说话了。医生给他做了健康检查,一切正常,医生困惑而又生气,就把他转移到另一座城市,安置到了一家退伍军人医院。

在那里,老兵待了整整30年,从来不曾张口。后来有一天,他病房里的收音机刚好调在了一个转播足球比赛的波段,当时那场比赛又正好是他家乡的球队在跟老对头打。

在比赛的关键点,裁判判罚沉默老兵家乡队的球员犯规,老兵气得从椅子上跳起来,瞪着收音机,30年来头一遭开了口:“你这个蠢蛋!”他大叫道,“你是想让他们赢比赛吗?”

说罢,他又坐回了椅子,重新回到了一贯的沉默当中,再也没开口。

老兵的真实案例,形象地展示出体育运动蕴含着惊人的力量,在世界我们随处可见狂热的体育粉丝,视体育为宗教。

的确,体育可以连接彼此,引导我们更为积极地生活,但它也可以疯狂到让人和敌对球迷的斗殴、甚至输球后杀死运动员和裁判。

很多人也给出很多不同解释这种力量形成的原因。而西奥迪尼认为,其中有一条必不可少的特质:

体育运动和粉丝之间的关系是非常个人化的。我们观看比赛,并不是为了它固有的表现形式或艺术意义,我们是把自我投入了进去。

我们想要自己支持的运动队赢得胜利,是为了证明自己的优越性,那我们是想向谁证明呢?当然是向我们自己,也是向其他所有人。倘若我们能用一些哪怕是非常表面的方式(我支持的球队赢了)让自己跟成功联系起来,我们的公共形象也会显得光辉起来。

这就是为什么球队主场获胜以后,粉丝们会投以那么强的崇拜和感激之情。这也是为什么球队主场失利之后,同一批粉丝会马上翻脸不认人,恨不得把球员、教练和官员生吞活剥了。

书中提到对全美大学生橄榄球赛的研究:如果本校队伍在上周六赢了比赛,周一早晨穿校队队服的人就会更多,获胜时比分悬殊越大,穿获胜队队服的人越多,而且会更多地使用“我们”,比如“我们赢了”。

可以说,学生们穿校队队服,不是因为校队打了一场势均力敌、辛苦取胜的比赛,而是因为压倒性的胜利带来了不容否认的优越感。反之,如果球队输了,穿队服的人就会减少,并且使用“他们输了”,刻意和校队保持距离。

我们展示积极的联系,隐藏消极的联系,努力让旁观者觉得我们更高大,更值得喜欢。而体育正是这样一个很好的载体,它会决出胜负,场次多,观看比赛也不用任何门槛。

并且,不仅仅是体育,从更广泛意义上而言,人们也都会有强烈的欲望宣扬自己与成功者的关系,公开吹嘘与其他成功者的关系,沾染反射而来的荣誉光彩;避免暴露自己与失败者的关系,免得遭了霉运。

但这里值得一提的是,虽说所有人都或多或少想沾染一点荣耀的光彩,但有些人似乎走得太远了些。是什么样的人呢?这些人不光是热情的体育迷,也是一些有着隐性人格缺陷的人:自我意识太差。

他们内心深处的个人价值感过低,没办法靠推动或实现自身成就来追求荣誉,只能靠着吹嘘自己与他人成就的关系来找回尊严。

因此,我们也需要避免让自己走得太远,支持的球队赢了比赛固然值得高兴、庆祝。但也要明白,一味和成功者建立关联,并不会让自己也有所成就,脚踏实地地努力奋斗,才是更为实际且有效的途径。

如果仔细看,寻找社会认同、服从权威、建立与成功者的关联,都是我们不假思索的本能选择,这也是《影响力》一书的基石:

我们的大脑,面对如此复杂多变的环境,设计出一套机制,一旦某些特征触发了这个机制,我们便会默认地重复相似的行为,如同给我们提供了一条捷径,一个播放键,避免我们大脑进行思考。

美国认知心理学家威廉厄姆在其著作《为什么学生不喜欢上学》中,开篇就指出:大脑不是用来思考的,它的真正作用在于使你避免思考。虽然人类生来就具有好奇心,但是我们不是天生的杰出思想者,除非认知环境符合一定的要求,否则我们会尽可能地避免思考。

从进化角度看,数百万年前,当地壳运动导致东非大裂谷形成,裂谷东边的猿类面对日渐稀疏的树林,被迫走向地面生活,直立行走进而最终演化成人类,这中间,我们的大脑是为了生存而不得不被迫演化才发展壮大的,并非是主动的选择。

因而,了解到大脑的机制后,不免得出一条普通的不能更普通的结论:

如果想要避免大脑本能地按下播放键,无非就是多思考一点,再多思考一点,让大脑转动起来,这才可能是避免我们走向误区的最为重要,甚至是唯一的“捷径”。